(一) 畏吾体蒙文

蒙古初无文字。因部落众多,此起彼消,兴灭无常,没有形成使用文字的社会条件。成吉思汗统一蒙古诸部过程中,始用畏吾字母记录蒙古语,才有了文字之制。宋人赵珙所著《蒙鞑备录》中记载:“今鞑之始起,并无文字,凡发命令遣使往来,止是刻指以记之”,“其俗既

朴,则有回鹘为邻,每于两河博易贩卖于其国。迄今文书中自用于他国者皆用回鹘字,如中国笛谱字也。今二年以来,因金国叛亡降附之臣无地容身,愿为彼用,始教之文书,于金国往来却用汉字”。《蒙鞑备录》成书于宋宁宗嘉定十四年,蒙古太祖十六年(公元1221年),是南宋使臣赵珙使燕京后的见闻记录,离蒙古建国甚近,所记可信度较高。蒙古建国时有回鹘字,后来有了投附蒙古的金国之臣所带来的汉文。回鹘,又作畏兀、畏吾、回纥,是活跃在蒙古鄂尔浑河、色楞格河流域的古老民族,操突厥语族语言,并从公元8世纪始,有了自己的文字——回鹘文,一种源于粟特文的拼音文字。蒙古兴起时,回鹘人已被黠戛斯人逐到今之甘肃和新疆,但在蒙古部落的周边则有突厥化程度颇高的部落,他们使用着回鹘文(如乃蛮部)。根据《元史》卷一二四《塔塔统阿传》的记载,一般认为成吉思汗于公元1204年征服乃蛮部后开始使用回鹘字母拼写蒙古语。该《传》载:“塔塔统阿,畏兀人也。性聪慧,善言论,深通本国文字。乃蛮大扬可汗尊之为傅,掌其金印及钱谷。太祖西征,乃蛮国亡,塔塔统阿怀印逃去,俄就擒。帝诘之曰:‘大扬人民疆土悉归于我矣,汝负印何之?’对曰:‘臣职也,将以死守,欲求故主授之耳。安敢有他!’帝曰:‘忠孝人也!’问是印何用。对曰:‘出纳钱谷,委任人材,一切事皆用之,以为信验耳。’帝善之,命居左右。是后凡有制旨,始用印章,仍命掌之。帝曰:‘汝深知本国文字乎?’塔塔统阿悉以所蕴对,称旨,遂命教太子诸王以畏兀字书国言。”元世祖忽必烈在其颁行八思巴字诏中也说:“我国家肇基朔方,俗尚简古,未遑制作,凡施用文字,因用汉楷及畏吾字,以达本朝之言。”南宋彭大雅,在赵珙之后十多年又使蒙古而著《黑鞑事略》,南宋徐霆也出使蒙古,归后为该书作疏言,也是一部记录亲身见闻的史书,价值颇高。书中说:“其言语有音而无字”,“其事书之以木杖,如惊蛇屈蚓,如天书符篆,如曲谱五凡工尺,回回字殆兄弟也”。徐霆作疏:“鞑人本无字书。然今之所用则有三种。行于鞑人本国者,则只用小木,长三四寸,刻之四角,且如差马十匹,则刻十刻,大率只刻其数也。其俗淳而心专,故言语不差,其法说谎者死,故莫敢诈伪。虽无字书,自可立国。此小木即古木契也。行于回回者,则用回回字,……回回字只有二十一个字母,其余只就偏旁上揍成。行于汉人、契丹、女真诸亡国者,只用汉字,……燕京市学多教回回字及鞑人译语。”以上记载都说明,蒙古人的文字来源于回鹘文,其书写形式如惊蛇屈蚓,描述得形象逼真。尤其能够指出回回字有二十一个字母,更是难能可贵的了。徐霆使蒙古时,燕京市里已有了回鹘文学校教授蒙古语文。所谓回鹘字、回回字,就是利用回鹘文字母记录蒙古语的畏吾体蒙文。

关于畏吾体蒙文,蒙古汗国时期的欧洲使臣的游记中也有记载。普兰·迦儿宾(John of Plano

Carpini)在他的行记中写道:“畏吾儿人是聂思脱里教派的基督教徒。在交战中,成吉思汗打败了他们。蒙古人采取了他们的字母,因为在此以前蒙古人是没有文字的。不过,现在他们称这种字母为蒙古字母。”[1]普兰·迦儿宾是意大利传教士,奉罗马教皇英诺森四世的命令赴蒙古传教,于1246年晋见蒙古贵由汗。另外,法国传教士威廉·鲁不鲁克(William

of

Rubruck)也奉罗马教皇和法国国王之命于1253年来到蒙古。他写道:“鞑靼人采用了他们(畏吾儿人)的字母。他们写字,是从上往下写,他们看字,也同样地是从上往下看,各行字的次序,是从左向右。……蒙哥汗给您的信,写的蒙古语,用的是他们的字母。”“……但是长老约翰和汪罕的牧地在北方,而畏吾儿人的牧地则在南方的山岭之中。这种情况说明了下列事实:蒙古人采用了他们的字母;他们是蒙古人的主要的书记;几乎所有的聂思脱里教徒都能阅读他们的文字。”[2]以上中外文献记载说明,蒙古人随着同邻近畏吾儿民族的接触而借用了他们的字母,这种文字就是畏吾体蒙文。

回鹘语属于阿尔泰语系突厥语族,同蒙古语有较密切的关系。蒙古部落在迁移过程中,吸收了大量突厥语成分,再加上语音系统上的接近,很容易利用现成的回鹘文字母来拼写蒙古语言。蒙古人借用回鹘文字母,结束了无书契无文字的历史,跨入了文明时代。

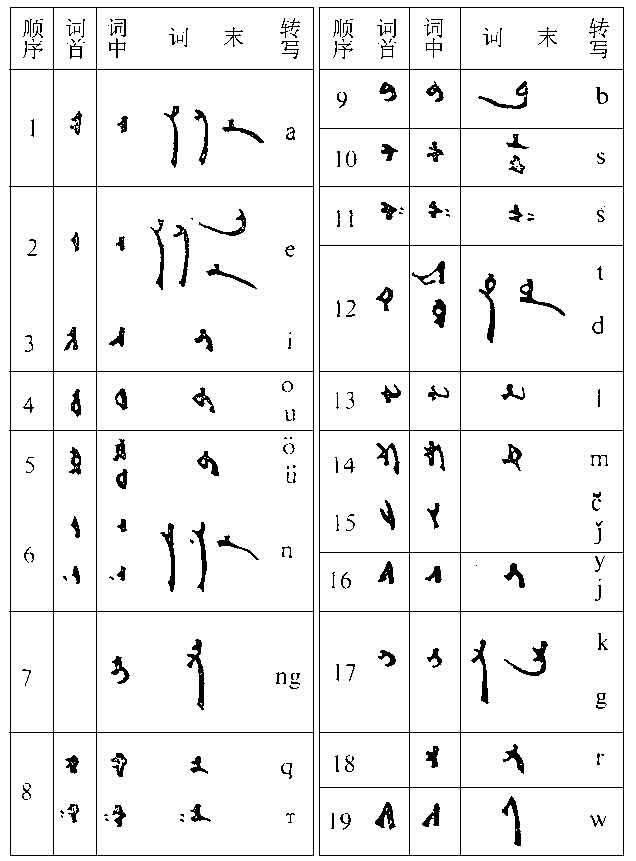

畏吾体蒙文是一种拼音文字,其字母由辅音字母和元音字母组成。辅音字母和元音字母连在一起构成音节,由一个或一个以上的音节构成单词。其书写方式是从上往下竖写,行序是从左往右。字母在书写过程中有词首、词中、词末三种变形。

畏吾体蒙文的字母表至今尚未发现。学者们根据畏吾体蒙文文献,经过分析归纳,拟定出十九个字母的读音及其在词的不同位置上的各种变体(附畏吾体蒙文字母表)。

畏吾体蒙文为蒙古民族的政治、经济及文化事业的发展发挥了重要的作用,在其发展变化的过程中,留下了大量的文献资料。畏吾体蒙文的最初阶段,被用作记录国事,撰写国史,并翻译过大量的典籍和佛经。还广泛应用于碑铭、印鉴、符牌,也被用来书写外交信件。最初阶段的畏吾体蒙文实物保存下来的不算多,主要是碑刻和铭文,还有从吐鲁番、黑城及奥楞苏木出土的手书及木刻本残片,梵蒂冈档案馆和法国国家档案馆保存的元代伊儿汗国诸王致罗马教皇和法国国王的手写信件。碑刻中年代最久远的当属《也松格碑》(又称《成吉思汗石》),它是1225年的遗物。著名的贵由汗玉玺已佚失,但印文保存在梵蒂冈档案馆的一封波斯文信件上。印文上的畏吾体蒙文呈双钩体,笔势古拙遒劲。据研究,该玉玺是贵由汗登基前,俄罗斯匠人库斯玛于1246年制作的[3]。

畏吾体蒙古文字母表

畏吾体蒙文文献具有很高的研究价值。用畏吾体蒙文记录的语言,语音上接近当时语言的口语,据此可以研究蒙古语言的历史。中世纪蒙古语的研究成果,全依赖这些文献资料。除此之外,畏吾体蒙文是蒙古文的早期形式,在文字史上占有重要地位。由畏吾体蒙文还派生出17世纪的卫拉特托忒文和满文。

注解:

[1]

约翰·普兰诺·加宾尼著《蒙古史》,详见(英)道森编、吕浦译、周良霄注《出使蒙古记》,中国社会科学出版社,1983年。

[2]

威廉·鲁不鲁乞著《鲁不鲁乞东游记》,详见(英)道森编、吕浦译、周良霄注《出使蒙古记》,中国社会科学出版社,1983年。

[3]

详见道布《回鹘式蒙文研究概况》(载《中国民族古文字研究》,中国社会科学出版社,1984年)及《回鹘式蒙古文文献汇编》(民族出版社,1983年)。

实习编辑:小红

内容把关:白嘎达